流式实验避坑指南 | 流式Panel设计5大核心原则

流式Panel的设计是流式实验的关键,决定了实验结果的质量。细胞表面抗原、抗体选择、荧光素标记及其他试剂的搭配,对实验结果的精准度起着至关重要的作用。随着技术的进步,现代流式细胞仪器可同时检测40多个参数,为科研人员提供了更深入分析复杂问题的可能,尤其在珍贵样本研究中,合理的Panel设计能帮助获得更丰富的数据,推动研究的深入开展。

李经理 QQ:2217326995

江苏、上海

王经理 QQ:3495998903

北京、天津、河北

史经理 QQ:2514234083

四川、重庆、云南

付经理 QQ:3303451453

河南、湖北、湖南

沙经理 QQ:2673025900

广东、广西、海南

张经理 QQ:206045571

山东、辽宁、吉林、黑龙江、内蒙古

王经理 QQ:811187252

陕西、山西、甘肃、宁夏

冯经理 QQ:3851682396

浙江、贵州

常经理 QQ:3338912448

安徽、江西、新疆、青海、西藏

徐经理 QQ:3851606251

福建

技术支持

18064071591(ELISA试剂盒); 18572825312(蛋白);13164171030(抗体)

流式Panel的设计是流式实验的关键,决定了实验结果的质量。细胞表面抗原、抗体选择、荧光素标记及其他试剂的搭配,对实验结果的精准度起着至关重要的作用。随着技术的进步,现代流式细胞仪器可同时检测40多个参数,为科研人员提供了更深入分析复杂问题的可能,尤其在珍贵样本研究中,合理的Panel设计能帮助获得更丰富的数据,推动研究的深入开展。

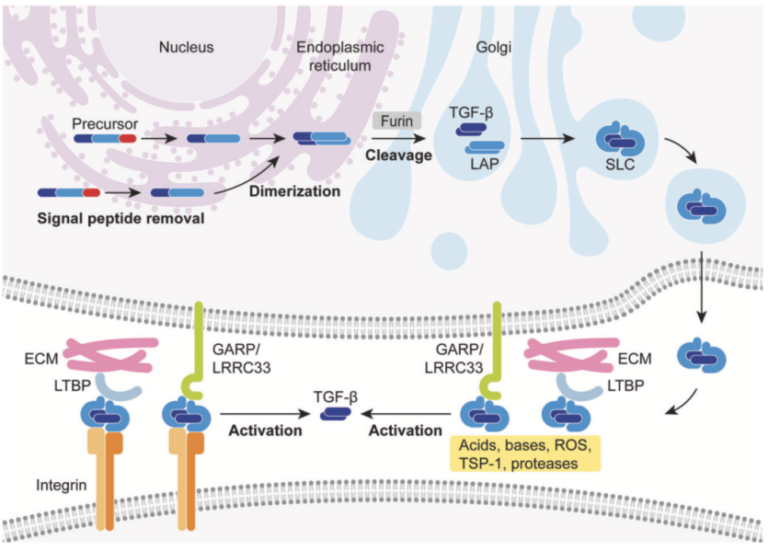

TGF-β是一种多功能的免疫细胞因子,隶属于TGF-β超家族,该家族成员还包括骨形态发生蛋白(BMPs)、活化素和抑制素等。在哺乳动物中,TGF-β共有三种亚型:TGF-β1、TGF-β2和TGF-β3,它们分别有不同的基因编码,虽然在结构和功能上高度相似,但在生物学作用上各有特点。

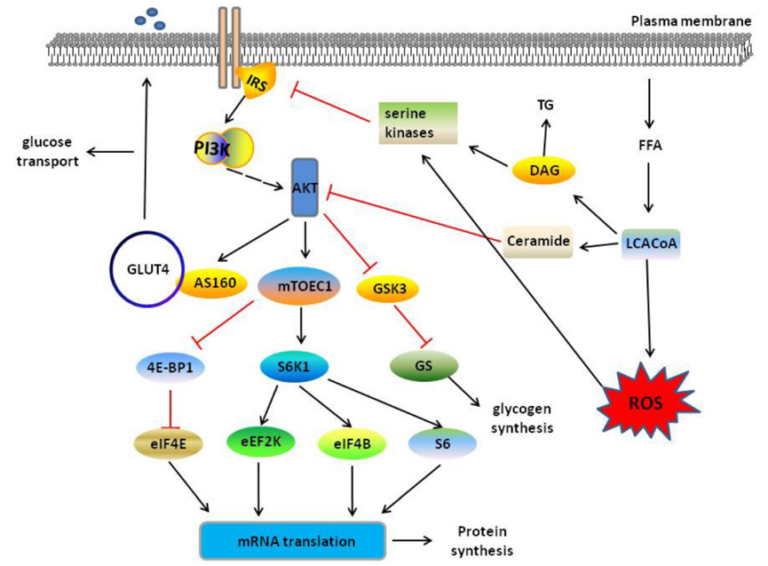

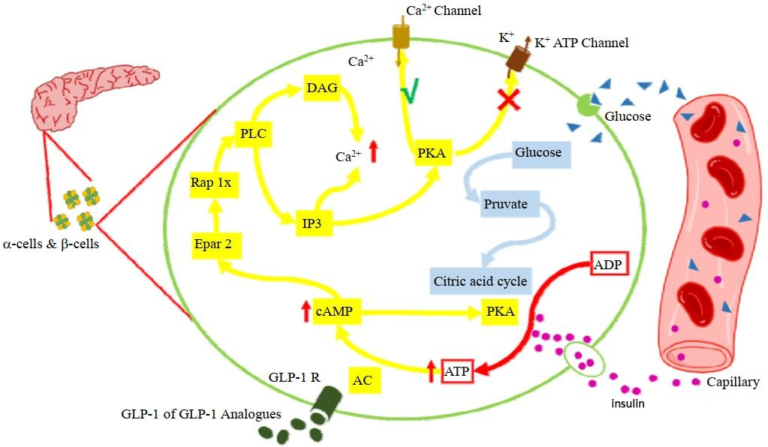

胰岛素抵抗是指身体细胞对胰岛素反应减弱,导致葡萄糖无法有效进入细胞,从而引发胰腺分泌更多胰岛素。长期胰岛素抵抗可增加患2型糖尿病、肥胖症等疾病的风险。其原因包括遗传、饮食不当和缺乏运动等。治疗方法包括改善饮食、增加运动、减轻体重及药物治疗,如二甲双胍。通过胰岛素剂量-反应曲线可理解胰岛素抵抗,表现为胰岛素敏感性降低或反应减弱,极端情况为胰岛素无反应。

巨噬细胞是广泛分布于人体各组织中的免疫细胞,因其在肿瘤免疫和重大疾病进展中的重要作用,成为研究热点。作为单核吞噬细胞系统的一部分,巨噬细胞主要负责吞噬死亡细胞、细胞碎片、病原体及其他外来物。此外,它们还具有信号传导和调节功能,参与多种生物学过程,包括免疫反应、发育、组织修复、稳态维持以及癌症的发生与发展。

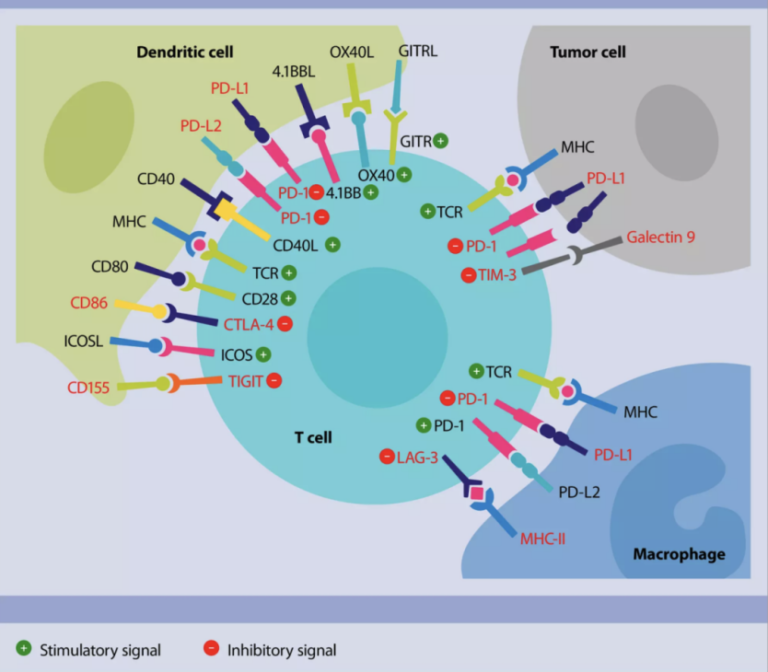

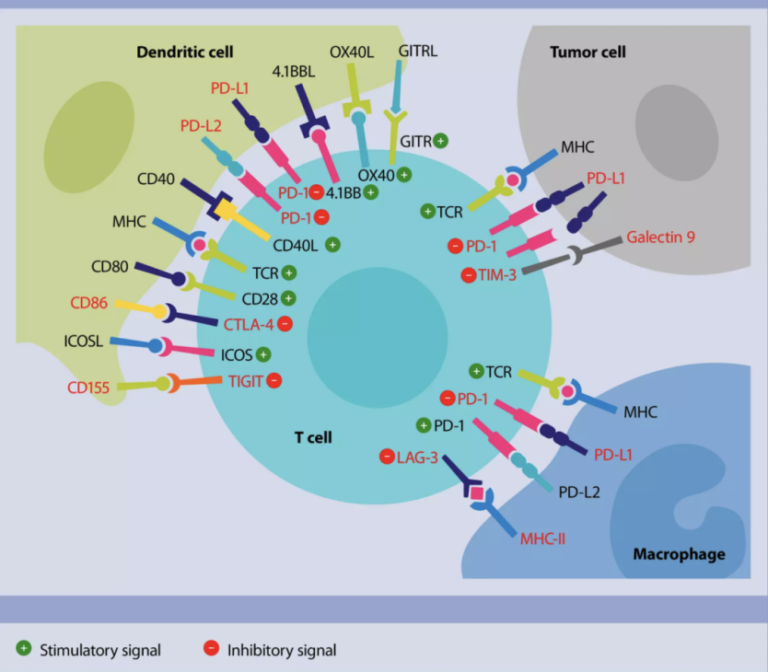

免疫检查点是免疫系统中的“刹车机制”,主要由分布在T细胞等免疫细胞表面的受体蛋白构成,能够调控免疫反应的强度和持续时间。它们在防止免疫系统攻击正常组织、维持自身耐受方面发挥关键作用。然而,某些肿瘤细胞会通过激活这些检查点,抑制T细胞功能,从而逃避免疫系统的攻击。此前小编已经介绍过几种主要的免疫检查点,接下来将继续为大家梳理其他相关检查点的功能机制,并分享当前在临床药物研发领域的最新进展。

GLP-1(胰高血糖素样肽-1)是一种由肠道L细胞分泌的激素,食物摄入后会激活GLP-1受体,调节血糖水平。它通过减少胰高血糖素的分泌并促进胰岛β细胞分泌胰岛素来降低血糖。此外,GLP-1还有助于胰岛β细胞的增生与保护。然而,GLP-1在体内快速被酶分解,治疗糖尿病需要持续补充较高剂量的GLP-1,但可能引起恶心等副作用,增加临床应用的挑战。

免疫检查点是免疫细胞表面的蛋白质,调节免疫细胞的活性以维持免疫平衡。在正常情况下,这些检查点能够防止免疫细胞攻击健康细胞,从而避免自身免疫疾病的发生。然而,一些癌细胞利用这些检查点逃避免疫系统的监视,导致肿瘤的生长和扩散。小编将详细介绍现有的免疫检查点、其作用机制以及临床药物研发的最新进展。

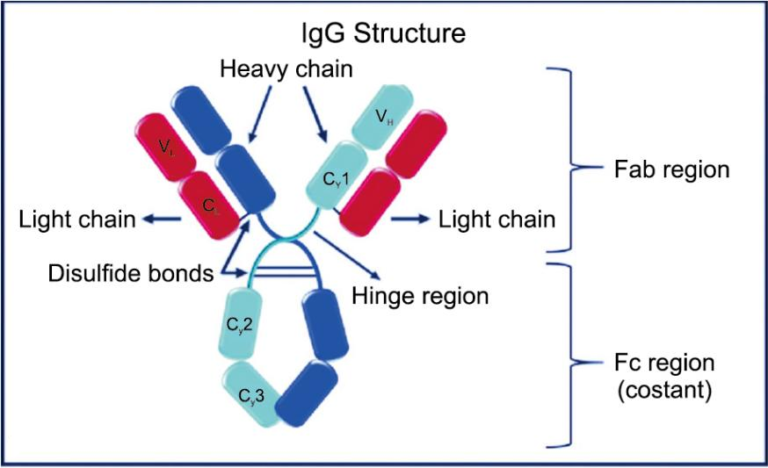

IgG抗体是研究、诊断和治疗中最常用的抗体,也是正常人血清中最 abundant的一种,分为IgG1、IgG2、IgG3和IgG4四个亚型,占免疫球蛋白总量的70-85%。它的分子量约为150 kDa,作为主要抗体参与二次免疫反应,并在五类免疫球蛋白中具有最长的半衰期(20-24天)。在小鼠免疫学研究中,单克隆抗体(mAb)的IgG亚型是评估其功能和特性的关键参数。小鼠的IgG有不同的亚型:IgG1、IgG2a、IgG2b、IgG2c、IgG3,这些亚型在免疫系统中发挥着不同的生物学作用。

细胞衰老是一个生物过程,指细胞在执行特定功能时逐渐丧失正常结构和功能,最终导致死亡。这个过程与抗衰老研究和细胞治疗等多个领域密切相关。细胞衰老可由多种因素引发,包括内部信号通路激活、自由基损伤、基因表达变化以及细胞外基质环境的改变。这些因素会影响细胞生命周期和功能,导致其逐步失去正常状态,直至死亡。

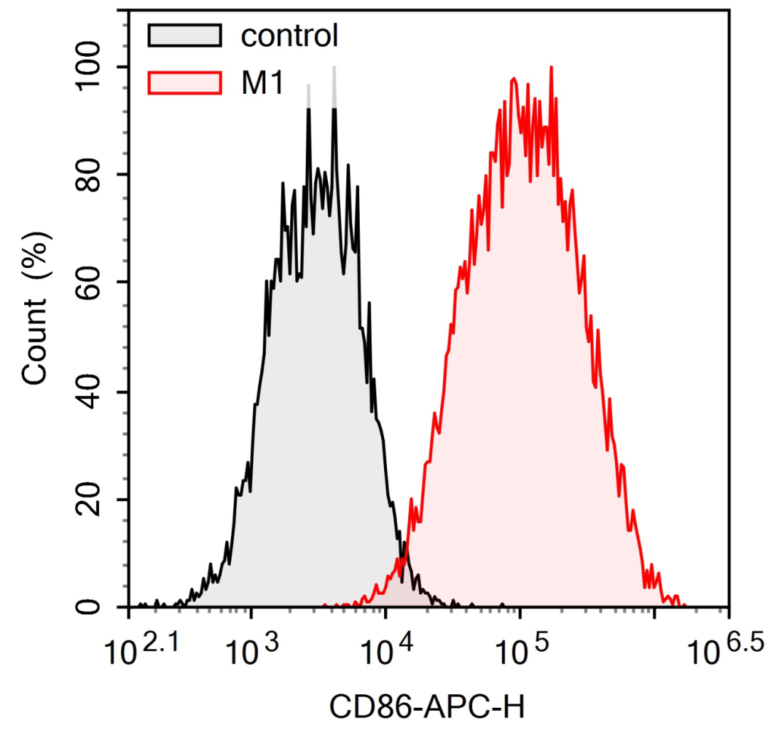

RAW264.7细胞极化为M1型巨噬细胞具有多方面的重要意义,故很多研究中会进行RAW264.7细胞极化为M1巨噬细胞的实验。实验过程中会遇到很多问题,本文提供了RAW264.7极化为M1巨噬细胞的解决方案。