分类: 产品资讯

常用5种肝癌生物学标志物

肝癌是指发生在肝脏的恶性肿瘤,包括原发性和转移性两种类型。原发性肝癌是源自肝细胞或肝内胆管细胞的癌症,主要有三种病理类型:肝细胞癌(HCC)、肝内胆管癌(ICC)和HCC-ICC混合型,其中以肝细胞癌最为常见,占原发性肝癌的85%-90%以上。肝细胞癌具有较高的恶性程度,容易浸润和转移。我国原发性肝癌的发病率在所有恶性肿瘤中排名第四,死亡率则位居第三,给人民的生命和健康带来严重威胁。随着检测技术的进步,新型肝癌血清学标志物的研究逐渐成为关注的重点。本文总结了目前临床上常用的肝癌血清学标志物,并探讨了潜在的新型标志物,旨在为肝癌的早期诊断提供新的思路和方法。

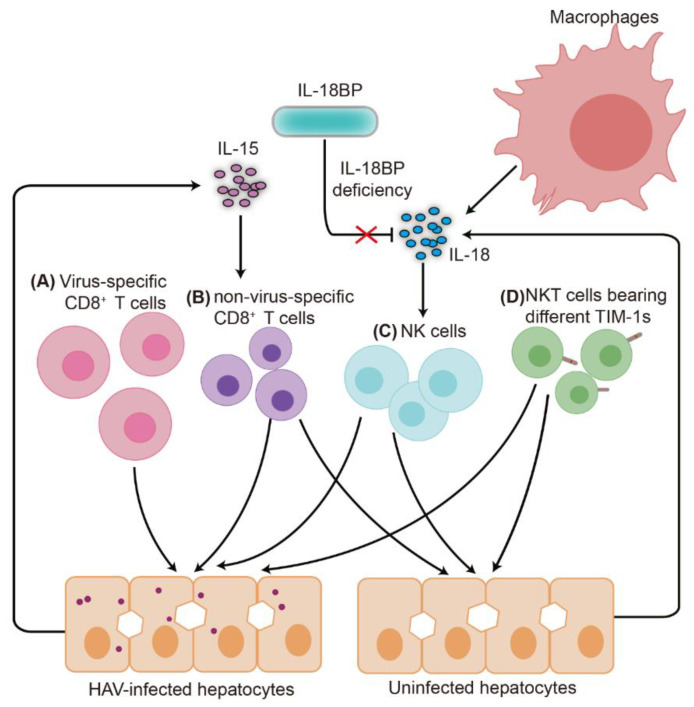

5大病毒性肝炎致病机制

甲型、乙型、丙型、丁型和戊型肝炎由不同的病毒引起,各有不同的传播途径和临床表现。甲型和戊型肝炎主要通过粪口途径传播,通常引起急性感染,症状类似但少有慢性进展。乙型、丙型和丁型肝炎则通过血液或体液传播,可能导致慢性感染,增加肝硬化和肝癌的风险。乙型肝炎有有效疫苗,丙型肝炎可以通过直接抗病毒药物治愈,而丁型肝炎需要与HBV联合治疗。戊型肝炎目前没有专门疫苗,主要通过对症治疗。以下是对不同类型肝炎病毒致病机制。

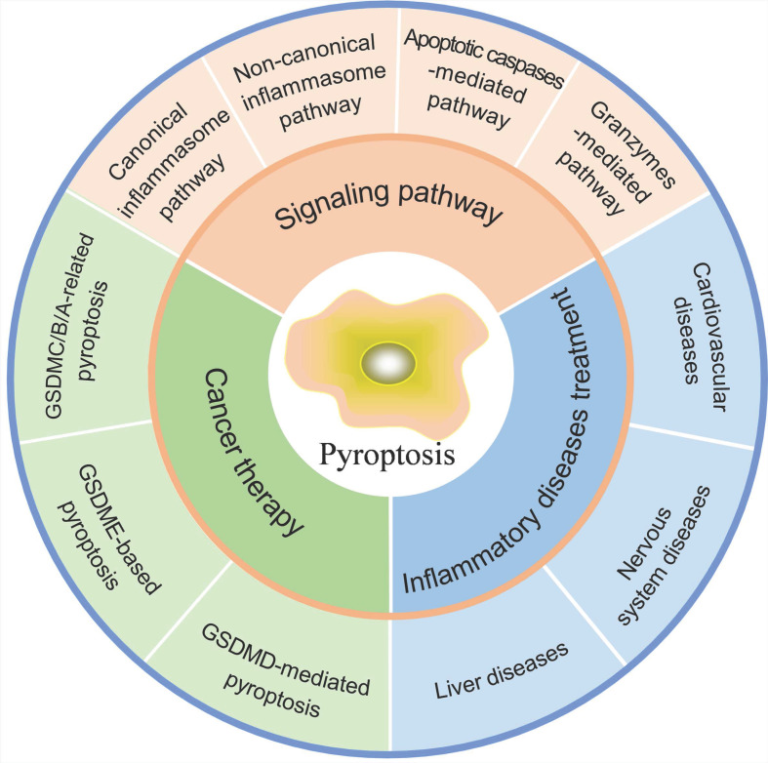

细胞焦亡:对抗炎症和癌症的有力工具

细胞焦亡是一种溶解性和炎症性的程序性细胞死亡,通常由炎症小体触发并由 gasdermin 蛋白执行。细胞焦亡的主要特征是细胞肿胀、膜穿孔和细胞内容物释放。在正常生理学中,细胞焦亡在宿主防御病原体感染中起着关键作用。然而,过度的细胞焦亡可能导致过度和持续的炎症反应,从而导致炎症疾病的发生。作为一种免疫原性细胞死亡,细胞焦亡可以通过诱导细胞焦亡死亡和激活强烈的抗肿瘤免疫力作为一种新的癌症消除策略。这应该会为未来的发展方向提供启示,并为利用细胞焦亡作为对抗炎症疾病和癌症的有力工具提供新思路。

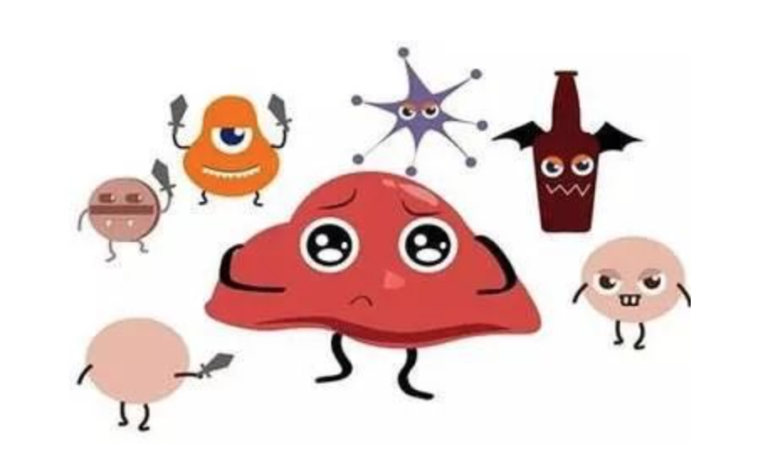

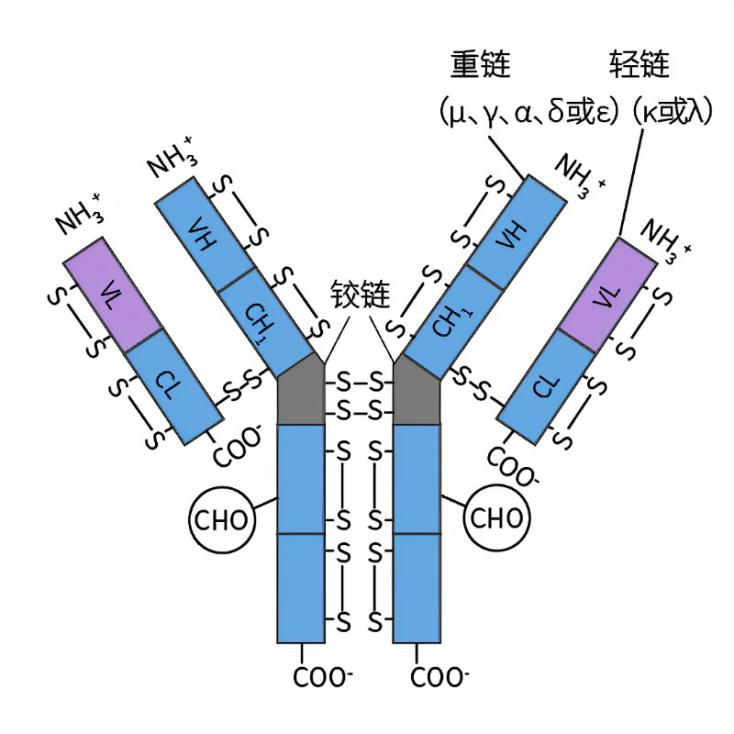

关于流式抗体封闭你知道多少?

抗体由两条重链和两条轻链通过二硫键连接而成。其抗原结合区高度可变,可以使得抗体能从约100亿个目标中识别出一个特定目标,这主要基于重组事件。在这些变异区域之外,抗体的序列通常较为稳定。20世纪60年代的研究利用木瓜蛋白酶等酶揭示了抗体的结构。木瓜蛋白酶是一种硫醇内肽酶,可以切割铰链区的肽键,生成三个片段:其中两个片段因其结合抗原的功能被称为Fab,而剩下的一个因易于在冷藏中结晶而被称为Fc,Fc段决定抗体的效应功能,主要与细胞表面的Fc受体结合发挥作用。

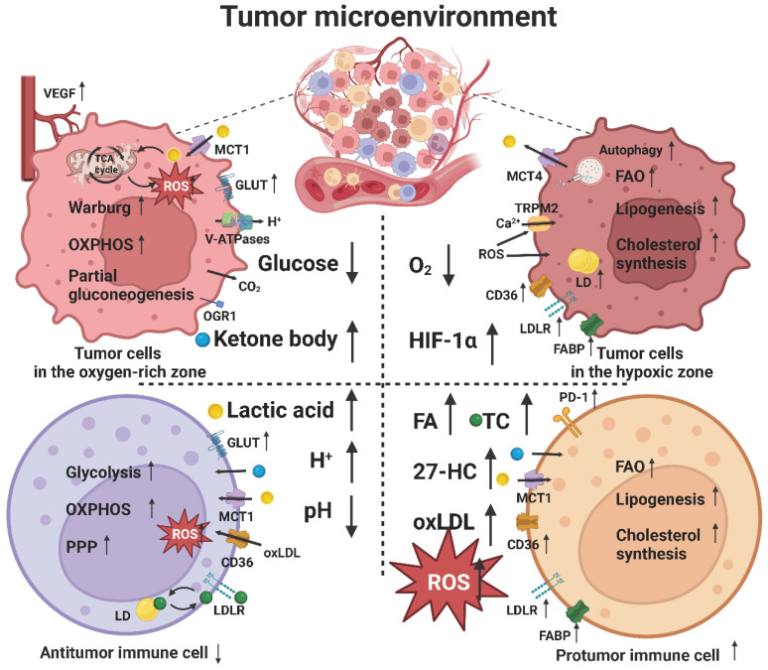

脂质代谢与肿瘤相关调控机制分析!

肿瘤组织由癌细胞及其周围的基质细胞组成,这些基质细胞具有不同的遗传和表观遗传背景,形成了肿瘤内异质性。由于癌细胞所在的微环境与正常细胞显著不同,因此它们需要迅速适应缺氧和营养不足的条件。这种适应机制称为“代谢重编程”,已被认定为癌症的10个标志特征之一。肿瘤细胞在缺氧和营养不足时使用糖酵解快速提供ATP(腺苷三磷酸)以支持自身生长,同时通过戊糖磷酸途径(PPP)和丝氨酸代谢途径提供细胞复制所需的生物大分子。代谢重编程对癌细胞的恶性转化和肿瘤的侵袭、转移至关重要,在调节免疫微环境和对癌症免疫治疗的反应中起着关键作用。

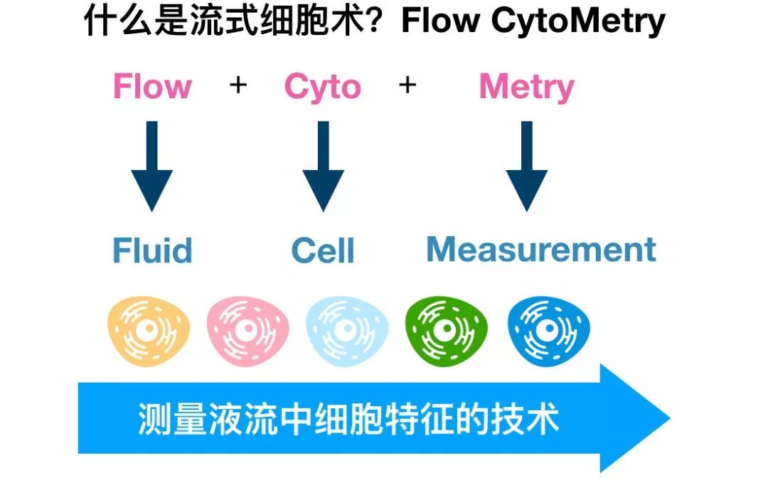

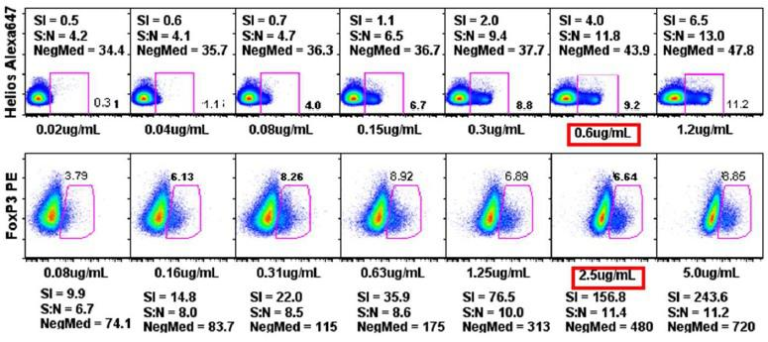

干货!流式实验如何进行抗体滴定?

亲爱的科研小伙伴们,你是否曾在流式细胞术的实验中,为如何找到最佳的抗体用量和抗体浓度而苦恼?今天,就让我们一起揭开抗体滴定的神秘面纱,让你的流式分析更加精准高效!抗体滴定,是流式细胞术中的一项关键步骤。它通过逐步稀释抗体,找到既能有效结合目标抗原,又能避免非特异性染色的最佳浓度。

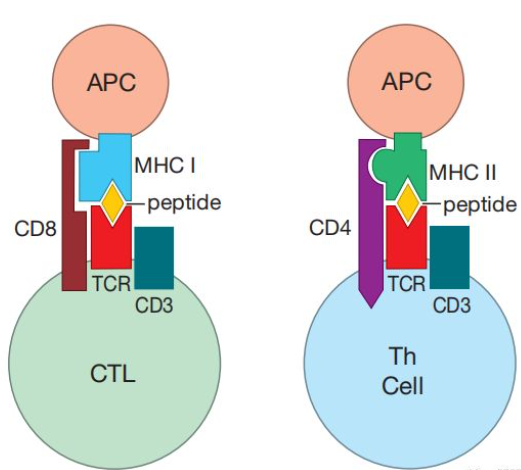

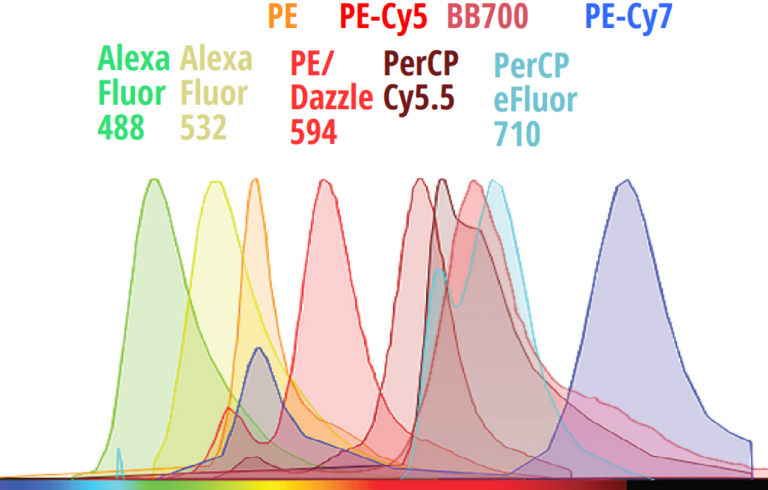

新手必备 | 如何选择合适的流式抗体?

随着流式细胞术应用领域的不断扩展,流式抗体和荧光标记产品的种类和数量也在不断增加。多色分析实验的需求不断上升,导致抗体选择和荧光标记搭配变得愈加复杂。这些问题对实验的顺利进行构成了挑战。为了确保流式技术的成功应用,选择合适的流式抗体是关键。科研工作者可以从以下五个方面来筛选最适合的流式抗体。

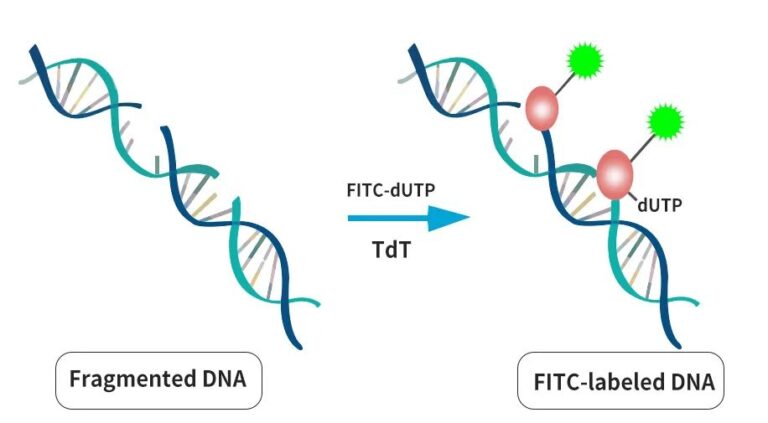

TUNEL细胞凋亡检测试剂盒原理及常见问题分析

TUNEL全称是TdT-mediated dUTP Nick-End Labeling,译成中文—脱氧核糖核苷酸末端转移酶介导的缺口末端标记法。细胞凋亡时,染色体DNA断裂会产生大量的粘性3′-OH末端,而这些暴露的3′-OH能够在TdT的催化下连接上荧光素标记的dUTP,可以通过荧光显微镜或流式细胞仪进行检测,从而准确地反映出细胞凋亡特征。