抑郁症是常见的心理障碍,表现为持续的情绪低落,伴随认知和行为改变。根据2019年中国的精神卫生调查,大陆地区抑郁症的终身患病率为6.8%。诊断特征为连续2周以上的抑郁情绪或失去兴趣和愉悦感,伴随着睡眠、体重和能量的改变。尽管抗抑郁药物是首选治疗,但约50%的患者无法通过一线治疗获得缓解,这突显了对抑郁症病理生理学更深入理解的迫切需求。

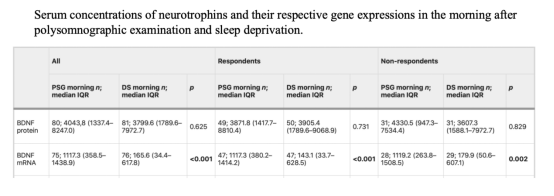

目前单胺假说被认为是较具影响力的解释之一。该假说认为5-羟色胺(5-HT)、去甲肾上腺素(NE)和多巴胺(DA)系统功能异常与抑郁症的发生和发展密切相关,多巴胺系统参与调节大脑的运动、情感和认知功能,BNDF是一种神经营养因子,对神经细胞的生存发育和功能条件至关重要,在抑郁症患者中,通常会观察到BDNF的下降,治疗前平均表达水平为(7.84±1.19)ng/mL,经过治疗后BDNF表达水平会升高到(15.90±4.66)ng/mL[1],有研究发现,睡眠不足对抑郁症的影响可能是由神经营养因子合成的改变引起[2]。

此外,炎症水平与抑郁症也存在关联,炎症可能会导致神经递质(如血清素)的变化,影响情绪和认知功能。有研究表明[3],抑郁症患者血清CRP(6.73±5.80)mg/L水平明显高于对照组(健康体检者0.1-2mg/L),推测CRP水平升高可能与抑郁症有关。

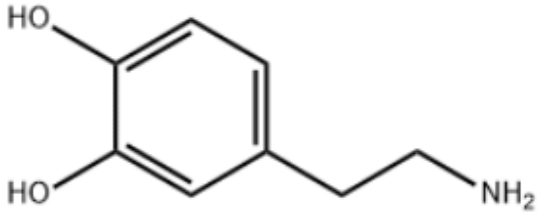

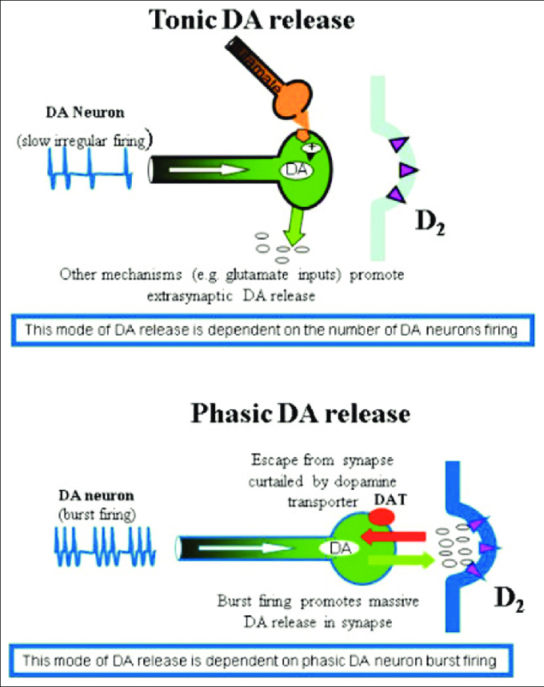

多巴胺(DA),化学式C6H3(OH)2-CH2-CH2-NH2,是一种重要的激素和神经递质,在调控多种功能方面发挥关键作用,它是儿茶酚胺和苯乙胺家族的有机化合物,由前体化合物L-多巴(左旋多巴)合成,主要产生于人脑和肾上腺细胞中。多巴胺合成的前体是芳香族氨基酸酪氨酸,经过两步反应转化为多巴胺。多巴胺在大脑中通过神经元释放,向其他神经细胞发送信号。多巴胺神经元表现出几种活动模式,包括持续性和阶段性放电,这些模式是由内源性起搏器传导和多个传入系统的调节相结合决定的,目前已发现五种多巴胺受体,分为D1型(包括D1和D5)和D2型(D2、D3和D4),多巴胺受体属于G蛋白偶联受体超家族。

目前的一些新型抗抑郁药物主要针对的神经递质为5-HT和NE, 而针对DA的药物较少。非典型抗精神病药可用于治疗对选择性5-羟色胺再摄取抑制剂(SSRI)耐药的患者,联合使用安非他酮(NDRI类抗抑郁药)则适用于艾司西酞普兰单药治疗失败的患者。流行病学研究表明,帕金森病和注意缺陷多动障碍患者中抑郁症的发病率较普通人群更高,这暗示多巴胺(DA)可能与抑郁症相关。研究发现,抑郁症患者体内的DA代谢产物高香草酸含量显著降低,表明抑郁症患者可能DA代谢减少,活性下降。这些发现提示多巴胺可能成为抑郁症干预中的重要治疗目标之一。